Globale Hungerkrise

Ihre Spende bewirkt so viel!

Hinweis: Alle eingehenden Spenden, die über den Bedarf für diese Katastrophe hinausgehen, werden in Reserve gehalten, um auf andere humanitäre Notsituationen zu reagieren.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die globale Hungerkrise (kurz erklärt)

Trotz weltweit ausreichender Nahrungsmittelproduktion leiden Millionen Menschen an Hunger. Das liegt nicht daran, dass es zu wenig gibt – sondern daran, dass viele Menschen keinen Zugang zu ausreichend Nahrung haben oder sich keine gesunde Ernährung leisten können.

- Bis zu 720 Millionen Menschen sind weltweit von Hunger betroffen.

- Rund 2,3 Milliarden Menschen leben in Ernährungsunsicherheit – das bedeutet, sie wissen nicht, ob sie morgen noch genug zu essen haben.

- Besonders alarmierend: Über 36 Millionen Kinder sind akut mangelernährt. Ohne Hilfe drohen ihnen dauerhafte gesundheitliche Schäden oder der Tod.

Hunger ist nicht nur ein Problem einzelner Länder. Wenn Menschen hungern, verlieren sie ihre Lebensgrundlage, Kinder können sich nicht entwickeln, und ganze Gesellschaften werden destabilisiert. Die weltweite Ernährungskrise ist damit auch eine Frage von Gerechtigkeit, Sicherheit und globaler Verantwortung.

Frauen und Mädchen in Krisen – besonders betroffen

Hunger trifft nicht alle Menschen gleich. In der globalen Ernährungskrise sind besonders Frauen, Mädchen und Kinder gefährdet – nicht nur biologisch, sondern vor allem durch soziale und strukturelle Benachteiligung.

Warum sind Frauen und Mädchen stärker betroffen?

- Weltweit leiden mehr Frauen als Männer unter Ernährungsunsicherheit. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied in Lateinamerika und der Karibik, wo der Gender Gap 2023 zeitweise über 11 Prozentpunkte betrug. Auch in Afrika und Asien waren Frauen systematisch stärker betroffen.

- Frauen haben in vielen Regionen weniger Zugang zu Land, Einkommen, Krediten und Nahrungsmitteln. Obwohl sie weltweit rund 36 % der Arbeitskräfte in Agrar- und Lebensmittelsystemen ausmachen, verfügen sie oft über weniger Entscheidungsgewalt und Ressourcen.

- In Haushalten mit knappem Einkommen verzichten Mütter häufig auf Nahrung zugunsten ihrer Kinder – mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Mädchen sind besonders benachteiligt, wenn innerhalb der Familie Nahrung, Bildung oder medizinische Versorgung ungleich verteilt werden.

Kinder leiden besonders – vor allem Mädchen

- Im Jahr 2023 waren weltweit 36,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren akut mangelernährt – ein Zustand, der lebensbedrohlich sein kann und zu dauerhaften Entwicklungsstörungen führt.

- Mädchen in Krisengebieten sind zusätzlich gefährdet: Wenn Familien hungern, steigt das Risiko für frühe Schulabbrüche, Kinderehen oder ausbeuterische Arbeit. Hunger verschärft so bestehende Ungleichheiten.

Warum dieser Fokus wichtig ist

Die Hungerkrise ist nicht geschlechtsneutral. Wer arm, jung, weiblich oder mehrfach benachteiligt ist, hat ein erhöhtes Risiko, an Hunger zu leiden – und deutlich geringere Chancen, sich davon zu erholen. Frauen und Mädchen tragen oft die Verantwortung für Ernährung, haben aber am wenigsten Zugang zu Mitteln, um sich und ihre Familien zu schützen.

So helfen wir vor Ort

Hungerkrise weltweit

Länderübersicht – Lage vor OrtJa, ich unterstütze die Hunger-Nothilfe!

Weitere Fragen & Antworten

Du hast noch weitere Fragen zum Thema Hungerkrise? Weitere interessante Informationen findest du hier. Suche einfach nach deiner Frage und lass dir die passende Antwort anzeigen.

Die Schwere von Hungerkrisen wird international nach standardisierten Kategorien beurteilt, damit die Lage weltweit vergleichbar ist und zielgerichtet auf Notlagen reagiert werden kann. Die wichtigste Referenz dafür ist die sogenannte IPC-Klassifikation – ein System zur Bewertung akuter Ernährungskrisen, das durch eine Vielzahl internationaler Organisationen und nationaler Institutionen angewendet wird.

Die Einstufung erfolgt durch die IPC (Integrated Food Security Phase Classification) – ein globales Netzwerk aus UN-Organisationen (z. B. FAO, WFP, UNICEF), Regierungen, NGOs und wissenschaftlichen Partnern. Diese arbeiten in betroffenen Ländern mit lokalen Behörden zusammen, um auf Basis gemeinsamer Daten und Analysen die Hungerlage objektiv zu bewerten.

Die IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ist ein Analyseinstrument zur Bewertung der Ernährungssicherheit in Krisenregionen. Sie definiert einheitliche Stufen, die anzeigen, wie schwer eine Situation ist – von moderatem Risiko bis hin zur akuten Hungersnot. Ziel ist es, Regierungen, Hilfsorganisationen und Geberländern eine wissenschaftlich abgesicherte Entscheidungsgrundlage zu geben.

Die IPC bewertet Hunger auf Grundlage von mehreren Indikatoren:

- Anteil der Bevölkerung mit unzureichender Nahrungsaufnahme

- Ausmaß der akuten Mangelernährung (z. B. bei Kindern unter 5 Jahren)

- Sterblichkeitsraten

- Verlust von Lebensgrundlagen

- Bewältigungsstrategien der Haushalte (z. B. Schulden, Mahlzeiten auslassen, Besitz verkaufen)

Diese Daten werden in einem standardisierten Verfahren gesammelt, analysiert und einer der fünf IPC-Stufen zugeordnet.

Die IPC-Stufen für akute Ernährungskrisen lauten:

- Stufe 1: Keine oder minimale Ernährungsunsicherheit

- Stufe 2: Leichte Ernährungsunsicherheit

- Stufe 3: Krise – Menschen beginnen, negative Bewältigungsmechanismen zu nutzen

- Stufe 4: Notlage – stark eingeschränkter Zugang zu Nahrung, akute Gesundheitsgefährdung

- Stufe 5: Hungersnot – extreme Unterversorgung, sehr hohe Mangelernährung und Sterblichkeit

Erst wenn bestimmte Schwellenwerte (z. B. ≥30 % akute Mangelernährung oder ≥2 Todesfälle pro 10.000 Menschen täglich) überschritten werden, wird Stufe 5 deklariert.

Ja. Derzeit gilt die Situation im Gazastreifen laut IPC und WHO als Hungersnot. Die gesamte Bevölkerung ist betroffen, über 500.000 Menschen befinden sich laut UN in unmittelbarer Lebensgefahr. Auch Regionen im Sudan und im Südsudan stehen teils kurz davor, diese Stufe zu erreichen.

Die Begriffe „akute“ und „chronische“ Ernährungskrise“ beschreiben zwei unterschiedliche Dimensionen von Hunger – mit jeweils anderen Ursachen, Folgen und Interventionsansätzen.

- Akute Ernährungskrise bezeichnet eine plötzliche oder eskalierende Notlage, bei der Menschen kurzfristig nicht genug zu essen haben, um zu überleben. Ursachen sind oft Kriege, Dürren, Wirtschaftsschocks oder Vertreibung. Diese Krisen führen zu unmittelbarer Unterversorgung, Mangelernährung und erhöhter Sterblichkeit. Die IPC-Klassifikation bewertet ausschließlich diese Form der Krise.

- Chronische Ernährungskrise beschreibt dagegen langfristige, strukturelle Mangelversorgung. Menschen sind dauerhaft unterernährt, weil Einkommen, Zugang zu gesunder Nahrung oder Bildung fehlen. Diese Form von Hunger ist weniger sichtbar, aber weit verbreitet – und betrifft vor allem Kinder in ärmeren Regionen, z. B. in ländlichen Teilen von Südasien oder Zentralafrika.

Der Begriff Intersektionalität beschreibt, wie sich verschiedene Formen von Ungleichheit – etwa Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Behinderung, Armutsstatus oder Fluchtgeschichte – gegenseitig verstärken können. Im Kontext von Hunger heißt das: Nicht alle Menschen sind gleichermaßen betroffen. Frauen, Mädchen, Menschen mit Behinderung oder Geflüchtete erleben Hunger oft intensiver, häufiger und mit gravierenderen Folgen – weil sie zusätzlich mit Ausgrenzung, Gewalt oder fehlendem Zugang zu Hilfen konfrontiert sind. So ist z. B. die Mangelernährungsrate bei alleinerziehenden Müttern oder geflüchteten Mädchen deutlich höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Intersektionale Perspektiven sind daher unerlässlich für gerechte und wirksame Hungerbekämpfung.

Ernährungsdiskriminierung beschreibt strukturelle oder soziale Ungleichbehandlungen, durch die bestimmte Gruppen nicht denselben Zugang zu Nahrung, Nährstoffen oder Hilfe erhalten wie andere – trotz gleichem Bedarf. Diese Diskriminierung kann bewusst oder unbewusst geschehen, etwa durch:

- Verteilungsmuster, bei denen Männer bevorzugt versorgt werden

- Hilfsprogramme, die vulnerable Gruppen (z. B. Menschen mit Behinderung) nicht erreichen

- Rechtliche oder kulturelle Barrieren, die Frauen den Zugang zu Eigentum oder sozialer Absicherung verwehren

- Fehlende Berücksichtigung marginalisierter Gruppen in politischen Entscheidungen oder Krisenplänen

Ernährungsdiskriminierung ist ein Menschenrechtsproblem – sie verletzt das Recht auf Nahrung und verschärft Ungleichheit.

Die weltweite Hungerkrise betrifft grundsätzlich alle Regionen der Welt – doch die Ausprägung ist nicht überall gleich stark. In manchen Ländern droht der Hunger zur akuten humanitären Katastrophe zu werden, in anderen äußert er sich eher strukturell und langfristig. Die hier dargestellten Länder – darunter Sudan, Südsudan, Haiti oder der Gazastreifen – gehören laut dem FAO-WFP Hunger Hotspots Report (Juni–Oktober 2025) zu den Staaten mit besonders hohem Risiko. Die Vereinten Nationen stufen sie als sogenannte „Hotspots mit sehr hoher Besorgnis“ (very high concern) ein, da hier eine dramatische Verschärfung der Lage, bis hin zur Hungersnot, nicht ausgeschlossen werden kann. Diese gezielte Auswahl dient der Fokussierung: Sie zeigt beispielhaft, wo die Lage besonders akut ist – ohne zu verschweigen, dass Hunger global ein strukturelles Problem bleibt.

Nothilfe reagiert akut auf existenzbedrohende Situationen – etwa nach Dürren, bewaffneten Konflikten oder Überschwemmungen. Sie umfasst u. a.:

- Nahrungsmittelverteilungen,

- medizinische Notversorgung,

- Bargeldhilfen oder

- Zugang zu sauberem Wasser.

Langfristige Stabilisierung zielt hingegen darauf ab, die strukturellen Ursachen von Hunger zu bekämpfen – z. B. durch:

- Schulungen im Anbau klimaresistenter Pflanzen,

- Stärkung lokaler Märkte,

- Zugang zu Bildung, Gesundheit & Kinderschutz.

Diese beiden Ansätze ergänzen sich: Soforthilfe rettet Leben, langfristige Programme verhindern wiederkehrende Krisen.

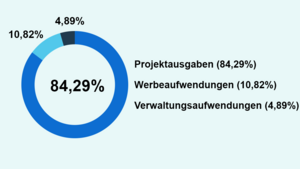

Spenden für den Hunger-Nothilfefonds ermöglichen es Plan International, in besonders betroffenen Ländern schnell und flexibel zu helfen. Mit den Geldern werden je nach Bedarf unter anderem finanziert:

- nährstoffreiche Lebensmittel für Kleinkinder,

- sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung,

- medizinische Betreuung bei Mangelernährung,

- Bargeldhilfen an besonders gefährdete Haushalte,

- Schulmahlzeiten und psychosoziale Betreuung für Kinder.

Alle Hilfsmaßnahmen folgen internen Rechenschaftsstandards und werden transparent dokumentiert. Die flexible Spendenform ermöglicht Plan, das Geld dort einzusetzen, wo der Bedarf gerade am größten ist.

In humanitären Krisen sind Kinder besonders gefährdet – z. B. durch Gewalt, Ausbeutung, Frühverheiratung oder sexuellen Missbrauch. Plan International hat daher verbindliche Safeguarding-Maßnahmen etabliert, darunter:

- Schulungen für Mitarbeitende & Partnerorganisationen,

- sichere Anlaufstellen für Kinder,

- geschützte Verteilstrukturen, z. B. getrennt nach Geschlecht,

- kindgerechte Beschwerdemechanismen,

- gezielte psychosoziale Unterstützung.

Alle Maßnahmen orientieren sich an den internen Safeguarding-Richtlinien sowie internationalen Standards wie dem Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action.

Die Bedarfe werden auf Grundlage von Daten der UN, Regierungen und lokalen Partnerorganisationen ermittelt (z. B. IPC-Berichte oder Humanitarian Response Plans). Zusätzlich analysiert Plan die eigene Präsenz, Reichweite und Umsetzbarkeit.

Spenden für den Appell zur Globalen Hungerkrise ermöglichen es, dynamisch zu reagieren:

- Wenn sich die Lage in einem Land wie Haiti oder Gaza akut verschärft, kann kurzfristig Hilfe organisiert werden.

- Gleichzeitig kann in stabileren Phasen in Prävention investiert werden – etwa durch dürreresistente Landwirtschaft oder Einkommensförderung.

Die Spende wird nicht fix einem Land zugeordnet, sondern gezielt dort eingesetzt, wo sie aktuell am meisten bewirkt.

Rein rechnerisch produziert die Welt ausreichend Nahrungsmittel, um alle Menschen zu ernähren. Dennoch leiden weltweit über 720 Millionen Menschen an Hunger – weil Nahrung ungleich verteilt, lokal unerschwinglich oder nicht verfügbar ist.

Weltweit hängt die Nahrungsverfügbarkeit von:

- Zugang zu Märkten und Einkommen,

- Verteilungsketten und Infrastruktur,

- Klima- und Konfliktfaktoren ab.

Mangelernährung kann bei Kindern schwerwiegende Folgen haben – insbesondere in den ersten 1.000 Lebenstagen (von der Schwangerschaft bis zum zweiten Geburtstag).

Dazu zählen:

- Wachstumsverzögerungen (Stunting) – irreversible Beeinträchtigung von körperlicher und geistiger Entwicklung

- Akute Abmagerung (Wasting) – hohes Risiko für Tod durch Infektionen

- Mikronährstoffmangel (Hidden Hunger) – etwa an Eisen, Zink oder Vitamin A, was zu Blutarmut, Schwächung des Immunsystems oder Erblindung führen kann

- Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten – mit Langzeitfolgen für Schulbildung und spätere Lebensperspektiven