Äthiopien: Ein sicherer Ort für Mädchen und Frauen

Blau und weiß leuchten die neu errichteten Gebäude des Schutzhauses in der Sonne Äthiopiens. Leises Lachen schallt über das Gelände. Mehrere junge Frauen haben sich im hinteren Teil des geschützten Komplexes zusammengefunden, um Volleyball zu spielen. Es ist ein ruhiger Nachmittag in einem der zwei Schutzhäuser, die mithilfe der Stiftungsfamilie im Nordwesten von Äthiopien entstanden sind. Sie sind ein Zufluchtsort für Frauen und Mädchen, die Gewalt erlebt haben − aber auch ein Symbol für Hoffnung, Mut und Veränderung in einer Region, die von Armut und Krisen geprägt und in der Gewalt gegen Frauen weit verbreitet ist.

„Die Schutzhäuser sind ein Symbol für Hoffnung, Mut und Veränderung.“

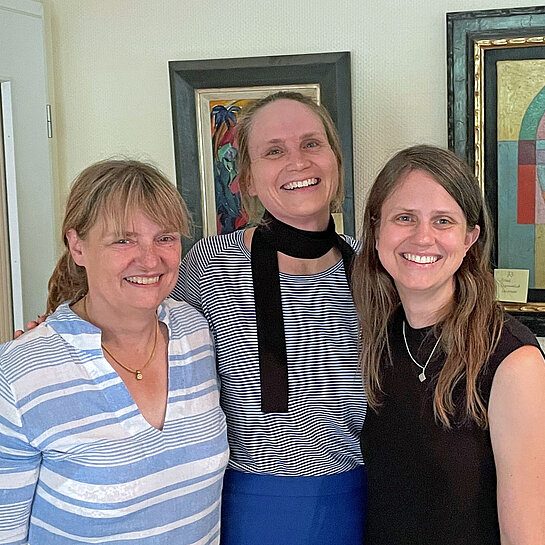

„Mich berührt es sehr, die jungen Frauen hier so ausgelassen Volleyball spielen zu sehen“, sagt Jane Zentgraf, Referentin für Entwicklungszusammenarbeit bei Plan International Deutschland, die das Projekt von Tag eins an begleitete. „Die meisten von ihnen haben große Traumata erfahren. Einige sind schwer verletzt im Schutzhaus angekommen. Sie sind aus gewalttätigen Beziehungen oder vor Frühverheiratung geflohen und müssen sich nun ein neues Leben aufbauen. Hier finden sie Schutz und Hilfe. Bei Bedarf können sie mehrere Monate hier wohnen und neue Kraft tanken. Sie erhalten psychosoziale Beratung und werden − wenn nötig − an andere soziale Dienste vermittelt.“

Der Schutzbedarf ist groß

Die Schutzhäuser sind die ersten dieser Art in der Region. Zuvor gab es für Frauen und Mädchen kaum Anlaufstellen. Dabei ist der Bedarf groß. Gerade in den ländlichen Gebieten Äthiopiens sind patriarchale Strukturen tief verwurzelt und vielen Frauen bleiben Bildung und ein eigenständiges Leben verwehrt. Oft werden sie bereits vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet, sind wirtschaftlich abhängig von ihren Familien und Ehemännern – und bekommen deren Frust zu spüren. „In der äthiopischen Gesellschaft hat noch immer der Mann das Sagen“, berichtet Jane Zentgraf. „Wenn dieser dann zum Beispiel seinen Job verliert, lässt er das oft an seiner Frau und den Kindern aus. Häusliche Gewalt ist ein großes Problem.“ Befragungen zeigen, dass rund jede vierte äthiopische Frau im Alter von 15 bis 49 Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren hat. Aus Angst vor Stigmatisierung werden die meisten Fälle nicht zur Anzeige gebracht. Schutz- und Hilfsangebote gibt es für Frauen und Mädchen kaum. Hier setzte das Projekt „Mädchen vor Gewalt schützen“ vor rund fünf Jahren an.

„Wir haben für das Projekt die Region Benishangul-Gumuz im Nordwesten des Landes ausgewählt, da sie besonders fragil ist“, erklärt Jane Zentgraf. Die Region ist ländlich geprägt und es fehlt vielerorts an grundlegender Infrastruktur. Zudem grenzt sie an Sudan und Südsudan. Die immer wieder aufflammenden Konflikte in den Nachbarländern erschweren auch das Leben der Menschen in Benishangul-Gumuz. In der Grenzregion suchen aktuell Zehntausende Menschen Schutz vor dem Bürgerkrieg in Sudan. Auch Krisen innerhalb Äthiopiens haben ihre Spuren hinterlassen. So eskalierte im Projektverlauf der Tigray-Konflikt und es brach eine Hungersnot aus. „Als sich der Krieg in Tigray ausweitete, waren auf einmal viele Straßen blockiert“, berichtet Jane Zentgraf. „In unserer Projektregion gibt es nicht viele Rohstoffe, sodass wir beim Bau der Schutzhäuser auf Lieferungen aus der Hauptstadt angewiesen waren. Auf einmal waren die Straßen zu und alles hat sich verzögert. Auch die hohe Inflation und die Corona-Pandemie haben vieles erschwert.“

„Als sich der Krieg in Tigray ausweitete, waren auf einmal viele Straßen blockiert.“

Schutzhäuser, Beratungsstellen und mehr

Trotz dieser Hürden konnte das Projekt im Oktober 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Zwei neue Schutzhäuser haben den Betrieb aufgenommen und werden zukünftig von den lokalen Behörden weiterbetrieben. Neben Büro- und Schlafräumen umfassen die Komplexe Sanitäranlagen, eine Küche sowie einen Gemeinschaftsraum. Qualifiziertes Personal wie Gesundheitsfachkräfte und Berater:innen stehen den Frauen zur Seite: Sie bieten Ersthilfe, psychosoziale Unterstützung und zeigen ihnen Wege auf, wie sie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen können. Darüber hinaus wurde ein sogenanntes One-Stop-Center in Assosa renoviert: eine erste Anlaufstelle für Vergewaltigungsopfer, die direkt an das Krankenhaus der Bezirkshauptstadt angeschlossen ist. Hier werden die Frauen erstversorgt und können an andere Hilfsstellen weitervermittelt werden, wie zum Beispiel das Schutzhaus der Stiftung Hilfe mit Plan. „Die Angebote werden gut angenommen und erreichen auch Frauen, die weiter entfernt wohnen“, berichtet Jane Zentgraf. „Die Informationen zu den Schutzhäusern verbreiten sich dabei vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda, denn Werbung für diese Orte zu machen, birgt auch Risiken. So sollten die Ehemänner der Frauen nicht wissen, wo sie sich aufhalten.“

„Die Angebote werden gut angenommen und erreichen auch Frauen, die weiter entfernt wohnen.“

Stärkung auf mehreren Ebenen

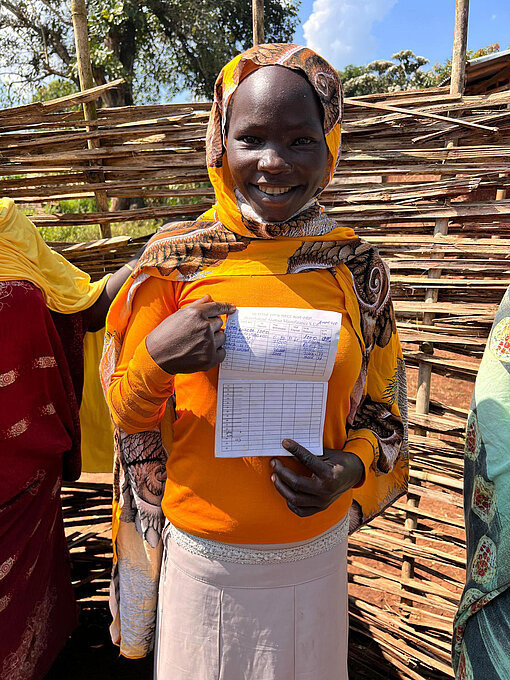

Neben den Schutzeinrichtungen setzte das Projekt auch auf die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und gesellschaftliches Umdenken. In regelmäßigen Gemeindedialogen wurde über die schweren Folgen von sexueller und körperlicher Gewalt aufgeklärt. Daneben wurden Aktivitäten an Schulen umgesetzt: So gibt es nun geschlechtergetrennte Sanitäranlagen sowie sichere Beratungsräume an zwölf Schulen in der Region. In letzteren treffen sich neu gegründete Mädchenclubs, um über Themen wie ihre Rechte, sexuelle Gesundheit und mehr zu sprechen. Nicht zuletzt erhalten Frauen berufliche Schulungen und Startkapital, um eigene Geschäftsideen umzusetzen. „Die wirtschaftliche Stärkung von Frauen ist enorm wichtig“, betont Jane Zentgraf. „Nur so können sie sich aus der Abhängigkeit befreien – und sind in der Lage, gewalttätigen Beziehungen zu entfliehen. Auch für die Frauen, die im Schutzhaus Hilfe suchen, sind Maßnahmen wie diese essenziell, um nicht in ihr altes Leben zurückkehren zu müssen.“

Das Engagement der Stiftungsfamilie in Äthiopien geht weiter

Das Projekt der Stiftung Hilfe mit Plan hat erfolgreich dazu beigetragen, Schutzstrukturen in der Region aufzubauen und das Bewusstsein für das Thema geschlechtsspezifische Gewalt zu erhöhen. Doch es bleibt weiterhin viel zu tun. Im Oktober dieses Jahres ist deshalb das neue Projekt „Gewaltfreie Zukunft für Mädchen“ gestartet, das die Stiftungsfamilie wieder fördern wird. Neben dem Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt legt es einen Fokus auf die Verhinderung von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM/C*). Denn trotz eines gesetzlichen Verbots sind rund zwei Drittel der Frauen in Äthiopien von dieser grausamen Praxis betroffen. Auch das Thema Frühverheiratung wird verstärkt in den Blick genommen.

„Es sind starke Netzwerke sowie neue Strukturen entstanden.“

„Wir haben in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit den Kolleg:innen und verantwortlichen Stellen vor Ort zusammengearbeitet“, berichtet Jane Zentgraf. „Es sind starke Netzwerke sowie neue Strukturen entstanden – und soziale Angebote greifen besser ineinander. Darauf wollen wir aufbauen. Das neue Projekt wird Schutzstrukturen für Frauen in Äthiopien weiter stärken und das Umdenken in der Gesellschaft vorantreiben. So können wir dazu beitragen, Mädchen und Frauen in Äthiopien ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt zu ermöglichen.“

* FGM/C = Female Genital Mutilation/Cutting

Hinweis: Dieser Artikel erschien im November 2025 auch im gedruckten Magazin der Stiftung Hilfe mit Plan und wurde für das digitale Plan Post-Magazin angepasst. Sie können die StiftungsPost 02/25 hier herunterladen.